la loca del tarot

Catalina Romero, Chile

12 julio 2023

Muchas veces me han preguntado cuál es la lógica que esconde el tarot, por qué unas cuantas cartas echadas al azar podrían interpretar el presente o predecir un futuro. Entonces me largo con una respuesta lo más sensata posible, casi científica, solo para que no me crean loca por confiar simplemente en la suerte. Que el misterio no es tal, les digo; que es una cuestión totalmente física, causada por el hecho de que las neuronas empáticas de quien lee se conectan con las de quien consulta, sincronizándose con sus expectativas. Porque, ¿acaso no saben —continúo (si es que aún veo gestos de duda)— que el cuerpo lleva consigo un conocimiento ancestral, el cual nuestra conciencia no alcanza a dimensionar? Si está comprobado, aseguro.

Y bueno, me dicen, puede ser.

La cosa es que ni yo me creo lo que digo. Realmente no comprendo la causa de que esa carta salga junto a otra y entre las dos muestren un camino tan evidente por dónde seguir, o por qué, si luego pregunto lo mismo, aparezca una carta muy parecida a la anterior (¡o la misma!). Tampoco entiendo por qué, en esas ocasiones cuando la tirada no parece tan clara, me lanzo a hablar sin saber para dónde voy, hasta que de pronto el sentido me parece comprensible, casi siempre, al final de mi relato.

No, no tengo ningún poder extraordinario, eso lo tengo claro: por más que me concentre, no levito ni veo ángeles. Tampoco soy adivina; de hecho, evito hacer predicciones muy arriesgadas porque suelo equivocarme. Lo que ocurre es que el tarot me ha generado un entusiasmo tal que hace que me lance a su lectura con total asombro y confianza, convencida de que algo bueno saldrá de ahí, aunque no sepa qué es, y me contiene, y se ha vuelto la raíz de nuevos pensamientos y deseos, además de un medio para conectar con otras personas de una forma diferente, profunda y cariñosa.

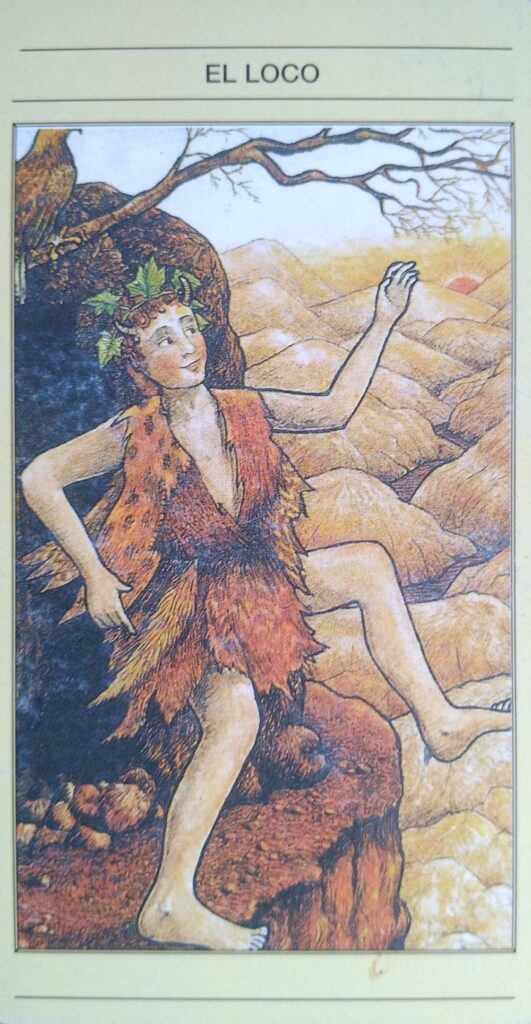

Soy la loca del tarot, me asumo. No entiendo su lógica, pero me encanta, y cada vez que prendo mi vela, barajo y saco las cartas al azar me dirijo, al igual que El Loco, llena de entusiasmo hacia lo desconocido.

El Loco es la carta sin número de los arcanos mayores, la que no tiene lugar específico dentro del ciclo y, por lo mismo, está en todos lados. Es el joker o comodín de los naipes clásicos, el que trae suerte por su vacío de significado dentro del juego, lo cual le permite vestirse con ropas ajenas y saltarse las reglas. Al igual que quien saca el tarot y observa ese juego de imágenes tratando de darle sentido, El Loco mira a las demás cartas desde un afuera, desde un borde, hasta que de pronto salta y cae donde se le ocurre, vestido de lo que sea, siendo nadie y todos a la vez. Trasciende así el ciclo, actuando como base o principio organizador, como ese origen que permanece, ese “porqué” que acompaña a toda lectura del tarot.

¿Se ocultará en esta carta el misterio de las tiradas?

En el Tarot Mítico, basado en la mitología griega, El Loco es Dionosio, hijo del gran Zeus y de Sémele, una mortal. Dionisio fue perseguido desde su gestación por Hera, quien, furiosa por la infidelidad de su marido, hizo arder en llamas a la amante humana. Zeus salvó al feto convirtiéndolo en vino de granada, bebido luego por Perséfone, compañera de Hades en el Mundo Subterráneo. Fruto de la embriaguez, Dionisio pasó a representar el descontrol y la locura, llevando estos estados a un nivel sagrado de conexión con lo divino. El Loco, así, baila en la orilla del abismo al igual que lo haría un borracho, sin miedo a la muerte, llevando al límite el estar vivo. Asombrado de lo que le rodea, bate sus brazos como creyendo poder volar, transformarse, experimentar. No mira dónde pisa, se siente confiado, libre y poderoso: parte de una fuerza natural que lo protege, que supera el tiempo y el espacio.

Hasta que da el paso en falso y se lanza al abismo. Conectado en su embriaguez con el movimiento astral, flota y sonríe, qué placer. Y creyendo ser pájaro, cae. Cae envuelto en ropajes que desconoce, que lo limitan, entre voces que lo llaman en un idioma que entiende, sin saber cuándo lo aprendió. Y se adapta y hasta olvida su vuelo. ¿Todo fue una ilusión?

Al caer desde la baraja por azar, El Loco se sitúa junto a las demás cartas de la tirada y pasa a cumplir un rol; el contexto, con sus normas y construcciones previas, lo invaden y etiquetan, pasando a ser parte de un tiempo lineal: pasado, presente o futuro, no hay escape. La lectura a su vez penetra a El Loco con las representaciones y prejuicios de quien habla, en un idioma y sintaxis definido según su sexo, clase social y territorio.

Quien lee las cartas es consciente de la limitación que ejerce sobre sí el lenguaje. Al igual que Dionisio, juega en el límite del vacío, de lo desconocido, y se lanza; cree entonces poder volar, conectarse con los astros, sobrepasar el tiempo, la muerte. Pero cae. Su lenguaje y nociones la invaden y visten, la aterrizan entre sintaxis y representaciones previas, y no le permiten llegar a una verdad, a una predicción absoluta. Faltaron (o sobraron) palabras: siempre lo mismo. Le gustaría ver más allá de los textos que la penetran, poner su mente en blanco y hablar desde una lengua neutra, en un estado de trance; pero no, es imposible, para qué engañarse, si hasta sueña y piensa en su idioma.

Se evidencia la fractura. La lectura nunca concreta nada, nunca es total, siempre queda abierta, siempre es re-interpretada por quien consulta: lectura sobre lectura, desvelándose la paradoja del lenguaje que comunica y a su vez pone distancia.

Pero bueno, ya está. Quien lee el tarot ha de aceptar su dependencia respecto del lenguaje y aprender a arrojarse sin más sobre este enredo de palabras, expresando lo primero que le llegue a la boca, sin darle tanta vuelta. ¿Para qué? Por más que piense y se esfuerce no alzará el vuelo, solo dará un paso en falso y caerá, ese es su destino. Balancearse en esta red textual, de aquí para allá: no hay más.

El Tarot de Marsella ilustra este vagar entre palabras. El Loco es mostrado en movimiento con su morral, como un vagabundo que no tiene hogar adonde ir. Lo acompaña un perro, con quien comparte la poca comida que alcanza a conseguir. El animal es su amigo fiel, un igual, un ser también distanciado por el lenguaje. Su idioma perruno no es válido en la sociedad humana, es aún ininteligible, causa por la cual es considerado un ser inferior. El animal es un in-fante (del negativo in y del verbo fan: “hablar”), un ser sin voz, un niño que aún no ha aprendido a comunicarse mediante las palabras y que emite ruidos sin sentido.

La experiencia de in-fancia es vivida por quien lee las cartas: la tarotista es ese perro que sigue a El Loco tratando de darse a entender. Es también un niñe que juega con las palabras, entre ladridos y balbuceos, desconociendo el sentido de lo que habla. Juega a ser el personaje de la bruja, La Loca que traspasa barreras físicas y temporales, que tiene poderes mágicos y se adentra en el Más Allá. Y como en todo buen juego, se divierte. Hace su papel con respeto y seriedad, con todo el arrojo y emoción que el momento merece. Realmente quiere llevar a la otra persona por senderos paralelos, muchas veces imaginarios y oscuros, quiere que las cartas respondan a un porqué original (característico de la niñez). Buscar algún sentido a lo vivido, de eso se trata el juego; no hay más instrucciones ni manuales que lo guíen.

Entonces La Loca estira su pañuelo violeta luego de prender una vela, y ya sintiéndose protegida entre la fuerza del rojo y la profundidad del azul, posa sus manos sobre las cartas: se concentra, trata de ponerse en los zapatos de quien está a su lado, intentando percibir cómo le afectan ciertos hechos, adentrándose en sus inseguridades y miedos, empatizando (o haciendo como que conecta) por diez segundos. Luego abre lentamente sus ojos e invita a sacar tres cartas (o las que sean) y se larga a hablar simulando estar en sincronía con los astros, así como Dionisio en su borrachera, bailando a orillas de un abismo que desconoce. Se larga al vacío con nuevos pasos y combinaciones dentro de una maraña de relatos e interpretaciones, a ver si entre tanta palabra algo hace sentido. Si quien consulta, al final de todo este juego, se siente más tranquilo, habiendo calmado aunque sea en parte ese dolor o vértigo que arrastra, ambas ganan.

El misterio se mantiene de todas formas, no hay caso. La Loca no entiende muy bien lo que dijo ni sabe con lo que la otra persona se quedó, solo disfrutó el juego de las palabras, quedando con ganas de más. Quiere entrar de nuevo en el papel de bruja, donde se siente parte de una fuerza cósmica y el abismo de la muerte no es tan terrible porque nada es eterno y todo salta de aquí para allá, donde existen dioses y energías protectoras, y hay esperanza de alcanzar justicia y felicidad. Es una ilusión, lo sabe; no está tan loca.

Pero, ¿si la misma realidad fuese una construcción?

El Loco lo afirma: la vida misma es un juego. Nacemos en un tablero donde se nos asignan distintos roles; las fichas se mueven de aquí para allá en una errancia que a nadie le importa. Creemos que nuestras vidas son relevantes, que tenemos una personalidad especial, un espíritu original que se tiene que manifestar. Nos creemos sujetos con decisión y voluntad, pero en el fondo solo somos buenos actores empeñados en realizar el papel que nos tocó jugar. No somos más autónomos que ese perro que tiene que ladrar y marcar territorio levantando su pata. Estamos atrapados en nuestras palabras; sujetos de textos, eso es finalmente lo que somos: animales con sintaxis.

Es para volverse loca, lo sé. Una pesadilla de la que no puedes escapar. ¿Qué habrá detrás de lo que pensamos, soñamos y hablamos? ¿Por qué tiene que ser así?

Y vuelvo entonces a preguntarles a las cartas. Entro en un círculo vicioso, pero necesito inventar un relato para calmar esta angustia. Las palabras me fracturan y me sanan.

Y adivina cuál cae.

Vuelve Dionisio, el que nació dos veces. Y me invita una copa, transformando mi angustia en euforia; todo es tan absurdo. He tomado consciencia de que soy solo un personaje, me libero de mí misma, por un momento no me siento responsable de mis cargas. ¡Riamos!